Funke, Elisabeth | Mutige Helferin in St. Ludgerus

Am 27. November 1947 brachte Maria Koopmann in Westrhauderfehn ihr erstes Kind zur Welt, ein Wicht. Der weitere Weg schien klar: Mädchen gingen zur Volksschule, lernten Hauswirtschaft… Weiterlesen

Am 27. November 1947 brachte Maria Koopmann in Westrhauderfehn ihr erstes Kind zur Welt, ein Wicht. Der weitere Weg schien klar: Mädchen gingen zur Volksschule, lernten Hauswirtschaft… Weiterlesen

Am 27. November 1947 brachte Maria Koopmann in Westrhauderfehn ihr erstes Kind zur Welt, ein Wicht. Der weitere Weg schien klar: Mädchen gingen zur Volksschule, lernten Hauswirtschaft… Weiterlesen

Am 27. November 1947 brachte Maria Koopmann in Westrhauderfehn ihr erstes Kind zur Welt, ein Wicht. Der weitere Weg schien klar: Mädchen gingen zur Volksschule, lernten Hauswirtschaft… Weiterlesen

Viele kennen Gisela Fischer. Sie war über Jahre „das Gesicht“ des Pfarrbüros in St. Bonifatius Wittmund: die Frau mit dem Lächeln, der netten Stimme und dem Wissen über Lösungen in fast allen Lebenslagen. Weiterlesen

Über 20 Jahre im Kirchenvorstand St. Ludgerus Aurich | * 1943 | † 2015

Rainer Fenger auf Reisen (Fotos: Archiv Johannes Funke).

Rainer Fenger auf Reisen (Fotos: Archiv Johannes Funke).

Am Sonntagabend, 11. Januar 2015, starb Rainer Fenger. Freitagmittag, 16. Januar 2015, wurde er zu Grabe getragen.

Pastor Johannes Ehrenbrink entfaltete vor den Trauergästen in der überfüllten Friedhofskapelle das reiche Leben von Rainer Fenger. „Unsere St.-Ludgerus-Gemeinde war ihm ganz wichtig. Über 20 Jahre war er im Kirchenvorstand.“ Der frühere Staatsanwalt habe „ausgesprochen genau“ Protokoll geführt und über viele Jahre im Kegelverein der Gemeinde die Kugel geschoben.

Rainer Fenger sei von einem tiefen Glauben geprägt gewesen – auch „durch seine eigene Familie, die ihm immer ganz wichtig war“; er habe diesen Glauben überzeugend durch seine regelmäßige Gottesdienstmitfeier, durch sein Interesse an religiösen Fragen und durch sein Mittun in einem Familienkreis gelebt.

In seiner schweren Krankheit habe er im Empfang der Krankensalbung und gemeinsam mit Ina immer wieder im Empfang der heiligen Kommunion Kraft gesucht und gefunden.

Johannes Ehrenbrink schilderte seine persönlichen Erfahrungen mit Rainer Fenger. „Ich habe ihn bei Veranstaltungen und unseren Gemeindefahrten erlebt als einen sehr herzlichen und geselligen Menschen. Es war immer eine Freude, mit euch auch mal etwas länger zusammenzusitzen und Spaß zu haben. Ich bin sehr dankbar für diese Stunden.“

Rainer Fenger (links) mit seiner Frau Ina (rechts) und Freunden unterwegs auf Borkum.

Rainer Fenger (links) mit seiner Frau Ina (rechts) und Freunden unterwegs auf Borkum.

Ähnliche Erfahrungen schildern seine Freunde. Rainer Fenger war gesellig. Wenn er den Mund aufmachte, kam Gutes heraus. Er war kein Schwafler, der sich gern reden hörte, sondern einer, der etwas zu sagen hatte. Im Bereich Geschichte war er ein „wandelndes Lexikon“; in Sachen Politik redete er sehr gut mit. So wurden die Radausflüge, die eine Gruppe der Nachbarn „Am Deepstück“ in Haxtum über viele Jahre unternahm, zu heiteren, geselligen und immer aufs beste bildenden Stunden. Sein Freund Johannes Funke erzählt, Rainer habe sich excellent vorbereitet und bei Besichtigungen während der Touren sein Wissen anschaulich vor ihnen ausgebreitet. „Rainer wusste alles!“

„Und man konnte mit ihm über alles reden.“ An Rainer Fenger war nicht eine Spur Überheblichkeit. Das wusste und schätzte auch seine Familie mit Frau Ina, den Kindern Antje und Dirk, Schwiegerkindern und Kindeskindern. Rainer und Ina hätten ein Einfühlungsvermögen gehabt, das ihresgleichen gesucht habe.

Rainer Fenger war sich nie zu schade, selbst bei „kleineren“ Arbeiten zuzulangen – hier bei der Reinigung der Kirche nach der Renovierung.

Rainer Fenger war sich nie zu schade, selbst bei „kleineren“ Arbeiten zuzulangen – hier bei der Reinigung der Kirche nach der Renovierung.

Rainer Fenger war ein Mann mit Fantasie. Gern denkt Johannes Funke an die gemeinsamen Saunagänge im Winter. „Da haben wir Weltverbesserungsvorschläge erdacht und überlegt, wie man sie umsetzen könnte.“

So ein Mann war Rainer Fenger. Weltverbesserungsvorschläge. Er hatte nicht nur in Fantasie und Freundeskreis eine bessere Welt zu bieten. Johannes Ehrenbrink schilderte in seiner Predigt die Arbeit von Staatsanwalt Fenger. „Er hat hart gearbeitet. Er war gewissenhaft, sehr fleißig, hat oft bis spät in die Nacht am Schreibtisch gesessen…“ Rainer Fenger hatte dem Pastor einmal gesagt: „Ich möchte in den Menschen hineinsehen, um die Wahrheit zu erkennen.“ Um diese Wahrheit sei es ihm gegangen. Zu allen Ebenen in der Staatsanwaltschaft hatte er gute Beziehungen und war lange Personalratsvorsitzender. „Er hat in der Behörde Spuren hinterlassen.“ Kollegen schildern ihn als immer freundlich und hilfsbereit – mit einem guten Wort selbst dann, wenn etwas schief gelaufen war.

Rainer Fenger in der ewigen Stadt.

Rainer Fenger in der ewigen Stadt.

Johannes Ehrenbrink skizzierte in der Trauerfeier das Leben von Rainer Fenger. Zur Welt gekommen war er am 17. Juni 1943 in Celle. Er wuchs in Norden auf. Dort war sein Vater Amtsrichter. Rainer studierte in Heidelberg, wurde Mitglied in der Studentenverbindung Palatia, in der schon sein Vater und sein Großvater Mitglied gewesen waren und aus der sich bis heute bestehende Freundschaften entwickelten. Nach dem Studium kam Rainer Fenger nach Aurich und arbeitete als Staatsanwalt, bis er mit 60 Jahren in den Ruhestand ging.

In jungen Jahren war er ein guter Turner gewesen, hat eigentlich sein ganzes Leben lang Sport getrieben, liebte das Reisen, und wie bei den Radausflügen der Nachbarschaft während der Gemeindefahrten besonders die Führungen, die er „intensiv“ zu begleiten wusste.

Mit Freunden auf dem Deich bei Wilhelmshaven.

Mit Freunden auf dem Deich bei Wilhelmshaven.

Rainer Fenger gehörte zum Arbeitskreis der Reserveoffiziere in Ostfriesland der Bundeswehr und zu einem Stammtisch älterer Herren, die alle in einer Verbindung waren.

Ein reiches Leben.

Freunde gestalteten die Trauerfeier singend mit. „Meine Zeit steht in deinen Händen“, war ihr erstes Lied – mit der verheißungsvollen Zeile: „Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für Schritt.“ Anderthalb schwere Jahre ist Rainer Fenger mit seinen Lieben gegangen. Und er hat sich geführt gefühlt. Johannes Ehrenbrink: „Es waren Wochen und Monate, ja eineinhalb Jahre mit Therapien und Behandlungen, mit Rehamaßnahmen und Anwendungen, mit Hoffnungen und Fast-Zusammenbrüchen, mit Überlegungen, Arztgesprächen und Krankenhausaufenthalten und auch wieder ruhigen und noch sehr schönen Zeiten zu Hause. Am Ende war die Krankheit stärker als alles andere.“

Der Pastor verwies auf Jesus. Er habe an sich selbst gezeigt: „Der Tod ist nicht das Ende. Auch dem Toten ist Zukunft erschlossen. Jesus hat uns eine Hoffnung ermöglicht, die über den Tod hinausgeht. Glauben wir dem, was Jesus gesagt hat, dann muss diese Zukunft sehr schön sein.“ Ehrenbrink nahm Bezug auf das Evangelium. Jesus habe uns in seinem Gleichnis zugesagt, dass er hingehe, uns eine Wohnung zu bereiten. Da schwinge sehr viel mit: „Geborgenheit, Frieden, Erholen, zu sich selbst kommen, wohlfühlen… All das ist uns in einer letzten Tiefe und Schönheit bereitet.“

So gebe es in der Trauer Hoffnung, gebe es Licht. „Der Lebensweg des Verstorbenen endet nicht im Tod, endet nicht hier im Sarg, sondern mündet ein in ewige Gemeinschaft bei Gott, einer Gemeinschaft, zu der auch wir alle berufen sind. Diese Gewissheit kann helfen loszulassen, loszulassen in die Hände Gottes hinein“, so wie es das Augustinus-Zitat der Todesanzeige für Rainer Fenger sage:

Auferstehen ist unser Glaube,

Wiedersehen unsere Hoffnung,

Gedenken unsere Liebe.

Kirchensteuer und Dotationen – Finanzen der Kirche

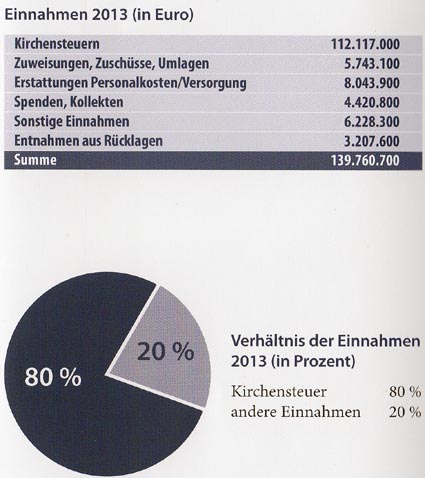

„Das Bistum Osnabrück finanziert seine Arbeit in den verschiedenen Bereichen zu einem wesentlichen Anteil mit den Mitteln aus der Kirchensteuer“, informiert Generalvikar Theo Paul (Bild) in einem Flyer, der in den Schriftenständen der Kirchen Ende 2013 ausgelegt war. Knapp 140 Millionen Euro standen für das Haushaltsjahr 2013 zur Verfügung. Rund 80 Prozent dieser Stumme stammen aus Kirchensteuern.

„Das Bistum Osnabrück finanziert seine Arbeit in den verschiedenen Bereichen zu einem wesentlichen Anteil mit den Mitteln aus der Kirchensteuer“, informiert Generalvikar Theo Paul (Bild) in einem Flyer, der in den Schriftenständen der Kirchen Ende 2013 ausgelegt war. Knapp 140 Millionen Euro standen für das Haushaltsjahr 2013 zur Verfügung. Rund 80 Prozent dieser Stumme stammen aus Kirchensteuern.

Im Grundgesetz ist das Recht zur Erhebung der Kirchensteuer verankert. Sie wird in Niedersachsen und Bremen von den Finanzämtern eingezogen, ist dem Bistums-Flyer zu entnehmen. Dafür erhält der Staat als Aufwandsentschädigung vier Prozent des Kirchensteueraufkommens.

Die Einnahmen des Bistums Osnabrück.

Grafik: Bistum Osnabrück

Die Kirchensteuer beträgt neun Prozent der Lohn- oder Einkommenssteuer. Niemand muss allerdings mehr als 3,5 Prozent seines Einkommens als Kirchensteuer zahlen. „Die Kappung geschieht automatisch durch die Finanzämter. In bestimmten Lebenssituationen – etwa bei Verlust des Arbeitsplatzes, oder wenn einem Unternehmer besondere Steuerpflichten entstehen – kann ein Teil der Kirchensteuer erlassen werden. Dafür ist ein formloser Antrag beim Bistum notwendig.“

Wofür die Einnahmen im Bistum Osnabrück eingesetzt werden, zeigt die untenstehende Grafik für das Haushaltsjahr 2013.

Die Ausgaben. Grafik: Bistum Osnabrück

Die grundgesetzliche Verankerung des Rechts, Kirchensteuer einzuziehen, scheint inzwischen nur noch bedingt „sattelfest“ zu sein. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 wurde die Sonderstellung der Kirchen in Wahlprogrammen einiger Parteien infrage gestellt – ausgelöst durch fortschreitende Säkularisierung sowie stärkere Präsenz des Islam. Gravierende Veränderungen, so war in den Programmen für 2013 festgehalten, streben die Grünen, Sozialdemokraten, Freien Demokraten und Linken an. Die Partei Die Linke ging dabei am weitesten: Sie will die Zusammenarbeit von Kirche und Staat beenden sowie die Kirchensteuer, soweit vom Staat eingezogen, und außerdem die Militärseelsorge ersatzlos streichen.

Das deutsche System der Kirchenfinanzierung wurde Ende 2012 auf einer europäischen Experten-Tagung in Graz/Österreich erörtert und daraufhin überprüft, ob es als Erfolgsmodell in anderen Ländern zu übernehmen sei. In einigen Ländern müsse die Kirchenfinanzierung dringend verbessert werden. Das deutsche System, bei dem die Mitglieder der betreffenden Kirchen über Steuern ihre Kirche selbst finanzierten und nicht der Staat, sei eine beispielhafte, bewährte Lösung.

Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., unterzeichnet mit Franz von Papen (l.) am 20.7.1933 das Reichskonkradt zwischen Vatikan und Nazi-Deutschland.

Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., unterzeichnet mit Franz von Papen (l.) am 20.7.1933 das Reichskonkradt zwischen Vatikan und Nazi-Deutschland.

Bildquelle: Vatikanisches Bundesarchiv

Die Selbstfinanzierung durch Kirchensteuer deckt den mit Abstand größten Teil der Aufwendungen ab. Ein geringerer Teil der Einnahmen stammt aus sogenannten Dotationen des Staates. Zuletzt wurden solche Zuwendungen des deutschen Staates an die katholische Kirche am 20. Juli 1933 völkerrechtlich vereinbart. Der Staatskirchenvertrag mit dem Vatikan ist bis heute gültig.

Solche Zuwendungen des Staates an die Kirche waren bereits 1919 in die Weimarer Reichsverfassung eingearbeitet worden, freilich mit dem Verfassungsauftrag, diese Staatsleistungen auslaufen zu lassen und schließlich abzuschaffen. Dieser Auftrag, die Zahlungen einzustellen, wurde 1948 auch im Grundgesetz der Bundesrepublik verankert. Aber weder zur Zeiten der Weimarer Republik, noch in den Jahrzehnten seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland haben sich Politik oder Kirche dieser Aufgabe zugewendet.

Um was geht es eigentlich bei diesen Dotationen des Staates?

Im Kern sind das Entschädigungszahlungen für Enteignungen aus der Zeit der großen Säkularisation in der napoleonischen Ära – also aus der Franzosenzeit, in der – etwa von 1800 bis 1810 – Kirchen und Klöster enteignet wurden. Der damals nach französischem Vorbild geformte deutsche Staat ließ die Pfarreien und auch die jeweiligen Pfarrerwohnungen (Pastorate) unangetastet. Außerdem wurden nun die Pfarrämter und Gehälter der Pfarrer sowie die Besoldungen der Bischöfe aus allgemeinen Steuern des Staates – den Dotationen an die Kirche – finanziert.

Daran hat sich im Prinzip bis heute nichts geändert, heißt es. Belastbare Informationen über die Verwendung der Staatsleistungen sind allerdings aus den veröffentlichten Quellen kaum zu gewinnen. Speziell darüber, wie die Pfarrämter heute finanziert werden, kursieren Informationen, die sich widersprechen.

Obwohl die Finanzierungsform durch allgemeine Steuern seit über zwei Jahrhunderten Praxis in Deutschland ist, kennt sie kaum jemand. Eine Aufrechnung der Verluste, die die Kirchen durch die Enteignungen in der Franzosenzeit erlitten haben, mit den Ausgleichszahlungen über nunmehr zwei Jahrhunderte durch den Staat gilt als überaus kompliziert. Die einen Fachleute sagen, die Verluste seien längst – vielfach überbezahlt – ausgeglichen worden; die anderen warnen davor, „das Fass zu öffnen“: Die Kirche könnte ohne diese Zahlungen in die Situation geraten, viele ihre Aufgaben in der Gesellschaft nicht mehr finanzieren und leisten zu können.

Dem steht im deutschen Grundgesetz die Verpflichtung gegenüber, die Ausgleichszahlungen zu einem befriedigenden Ende zu führen – eine nunmehr hundertjährige Aufgabe, für die eine Lösung immer noch nicht gefunden ist.

Etwa beim Symbolthema Staatsleistungen: Für viele Bundesbürger sind die Zahlungen von 460 Millionen Euro jährlich, die die Kirchen vom Staat als Ausgleich für Enteignungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts erhalten, nicht mehr vermittelbar. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) appellierte daher als ZdK-Mitglied an die Kirchen, sie müssten von sich aus Vorschläge zur Umwandlung dieser Zahlungen vorlegen. „Wir dürfen nicht warten, bis den Kirchen eine Lösung abgetrotzt wird.“

Der wiedergewählte ZdK-Präsident Glück zeigte sich November 2013 grundsätzlich aufgeschlossen für den Vorschlag, auf die Dotationen zu verzichten, forderte jedoch ein Gesamtkonzept für die Kirchenfinanzen. Ein schneller Verzicht auf Staatsleistungen bringe zwar kurzfristig ein gutes Image. Die Wirkung würde jedoch verpuffen, wenn sich nicht insgesamt etwas am Finanzgebaren ändere.

Beim Abschluss des Vertrags zur Bildung einer Großen Koalition (November 2013) stellte sich allerdings heraus, dass weder die CDU, noch die SPD gewillt sind, die Frage nach den Staatsleistungen grundsätzlich neu zu beantworten. Das Internetportal domradio.de berichtete: „Grüne und Linke sowie die Sozialdemokraten hatten in ihren Wahlprogrammen teilweise deutliche Reformen verlangt. Hiervon ist keine Rede mehr. Im Gegenteil. Am Ende warnten selbst SPD-Obere, das schwierige Thema der Staatsleistungen anzutasten.“

Ein Sakrament

Im Übergang zum Erwachsen werden genügen dem jungen Menschen oft die Antworten seines Kinderglaubens nicht mehr. Wer mehr will, nach neuen Antworten sucht, sich stärken lassen will, den Kontakt zur Gemeinde vertiefen und als Christ leben will, ist herzlich eingeladen, das Sakrament der Firmung zu empfangen.

Eine schriftliche Einladung dazu erhalten alle Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren. Die Firmung wird alle zwei Jahre durch den Bischof oder einen von ihm beauftragten Vertreter gespendet.

Auch Erwachsene, die das Sakrament der Firmung empfangen möchten, können sich beim Seelsorgerteam melden: Kontakt.

Langjährige Pfarrsekretärin und Rendantin in St. Bonifatius Wittmund

In einem feierlichen Gottesdienst, der vom Kirchenchor, der Gitarrengruppe „Saitenwind“ sowie Kyra Watermann und Markus Husen musikalisch mitgestaltet war, verabschiedete die Kirchengemeinde St. Bonifatius Wittmund am Gute-Hirte-Sonntag im Mai 2015 ihre langjährige Pfarrsekretärin und Rendantin Gisela Fischer in den Ruhestand.

Das Bild vom Hirten nahm Pastor Carl B. Hack in seiner Predigt auf, als er über Gisela Fischer (im Bild bei der Verabschiedung mit Pfarrer Johannes Ehrenbrink; Foto: Udo Angele) sagte:

Das Bild vom Hirten nahm Pastor Carl B. Hack in seiner Predigt auf, als er über Gisela Fischer (im Bild bei der Verabschiedung mit Pfarrer Johannes Ehrenbrink; Foto: Udo Angele) sagte:

Von Hirten reden wir immer wieder auch in der Kirche – da gibt es den Oberhirten, also den Bischof, das gibt es den Pastor = Hirte. Es braucht in der Kirche und in einer Gemeinde immer Menschen, die für andere da sind, ansprechbar, die viele kennen, die um jeden einzelnen besorgt sind, die sich um andere kümmern, zuhören, begleiten, … Davon gibt es in unserer Pfarreiengemeinschaft ganz, ganz viele. Eine darf ich heute besonders nennen: Unsere langjährige Pfarrsekretärin und Rendantin Gisela Fischer, die wir heute in den Ruhestand verabschieden müssen, weil sie es so will.

Seit dem 1. Februar 2001 war sie tätig als Pfarrsekretärin und seit dem 1. Mai 2002 als Rendantin, das heißt zuständig für die Finanz- und Personalverwaltung einer Kirchengemeinde.

Sie war in diesen Jahren die Konstante in dieser Gemeinde; viele Priester hat sie erlebt, sie kommen und oft schnell wieder gehen sehen. Im Pfarrbüro direkt oder am Telefon gab es über all die Jahre mit Gisela Fischer das vertraute Gesicht mit der netten Stimme und dem vielfältigen und großen Wissen und den vielen Lösungen für fast alle Lebenslagen.

In einem Pfarrbüro müssen so viele Dinge erledigt werden, Gemeindemitglieder und Hauptamtliche haben so viele Ansprüche. Dazu passt sicherlich die folgende Legende einer Pfarrsekretärin, die ich gefunden habe und die ich weder Dir, liebe Gisela, noch der hier versammelten Festgemeinde vorenthalten möchte:

Als der Liebe Gott die Pfarrsekretärin erschuf, machte er bereits den sechsten Tag Überstunden.

Da erschien ein Engel und sagte: „Herr, Ihr bastelt aber lange an dieser Figur.“

Der liebe Gott antwortete: „Hast Du die vielen speziellen Wünsche auf dieser langen Liste gesehen? Sie soll als Frau lieferbar sein und wartungsfrei, sie soll Nerven wie Drahtseile haben und einen Rücken, auf dem sich alles abladen lässt, dabei aber so zierlich, dass sie sich in viel zu kleinen Diensträumen wohl fühlen kann. Sie muss fünf Dinge gleichzeitig tun können und dabei immer noch eine Hand frei haben.“

Da schüttelte der Engel den Kopf und sagte: „Sechs Hände, das wird wohl kaum gehen.“

„Die Hände machen mir kaum Kopfschmerzen“, sagte der liebe Gott, „aber die drei Paar Augen, die schon das Standardmodell haben soll: ein Paar, damit sie in alle Zimmer sehen kann, um alles zu betreuen, ein weiteres Paar am Hinterkopf, damit sie sieht, was man vor ihr verbergen möchte, was sie aber unbedingt wissen muss, und natürlich das eine Paar vorne, mit dem sie den Besucher ansieht und ihm klar macht: ‚Ich verstehe Sie, bin für Sie da, ohne dass sie ein Wort sprechen muss.'“

Der Engel zupfte den lieben Gott leicht am Arm und sagte: „Geht schlafen, Herr, und macht morgen weiter.“

„Ich kann nicht, ich habe bereits geschafft, dass sie kaum krank wird und wenn, dann heilt sie sich selber. Sie hat Freude an einem Beruf, der alles fordert, sie kann mit Überstunden leben und kommt mit wenig Freizeit aus.“

Der Engel ging langsam um das Modell der Sekretärin herum. „Das Material ist zu weich“.

„Aber dafür zäh“, entgegnete der liebe Gott. „Du glaubst gar nicht, was es alles aushält!“

„Kann sie denken?“

„Nicht nur denken, sondern auch Kompromisse schließen“, sagte der liebe Gott.

Schließlich beugte sich der Engel vor und fuhr mit dem Finger über die Wange des Modells. „Da ist ein Leck!“

„Nein, das ist eine Träne.“

„Und wofür ist die?“

„Sie fließt bei Freude, Trauer, Enttäuschung, Schmerz und Verlassenheit“, sagte der liebe Gott, „die Träne ist das Überlaufventil.“

Ich hoffe, liebe Gisela, du hast in den über 14 Jahren nicht zu viele Tränen vergossen, und, wenn überhaupt, sicherlich vor Freude; ich jedenfalls danke dir für die gemeinsamen knapp sechs Jahre, in denen ich gerne mit dir zusammengearbeitet habe; und ich darf das auch für unseren gemeinsamen Chef Johannes sagen! Du hast mir bei allen Fragen geholfen, die so ein neuer Pastor am Anfang, aber auch danach, immer so hat. Und du warst für ungezählte Menschen, die in dein Büro kamen, immer da und hast auch ihnen zuvorkommend und liebevoll geholfen – auch deiner Nachfolgerin bei der Einarbeitungszeit.

Du warst in nicht immer einfachen Zeiten unserer St.-Bonifatius-Gemeinde nicht nur eine Konstante, sondern auch eine verlässliche Hirtin. Danke!

Liebe Gisela! Im Namen unserer Kirchengemeinde sage ich Danke für alle geleistete Arbeit und wünsche dir für den Ruhestand, zusammen mit deinem lieben Heribert, alles Gute und Gottes Segen.

Die Blumen sollen dein Herz erfreuen, und dieser Umschlag enthält eine kleine finanzielle Anerkennung und soll helfen, deine …ich bin dann mal weg-Wünsche zu erfüllen, wenn du auf Reisen gehst oder das ein oder andere Musical besuchst.“

(Im selben Gottesdienst wurde die Nachfolgerin im Pfarrbüro und in der Rendantur vorgestellt: Martina Blaes.)

Die eine geht, die andere kommt: Gisela Fischer (2.v.l.) und Martina Blaes umringt von Pfarrer Johannes Ehrenbrink und Pastor Carl B. Hack. Foto: Patrick Blaes

Die eine geht, die andere kommt: Gisela Fischer (2.v.l.) und Martina Blaes umringt von Pfarrer Johannes Ehrenbrink und Pastor Carl B. Hack. Foto: Patrick Blaes

Messdiener Markus Blaes, Sohn von Martina Blaes, überreicht der scheidenden Gisela Fischer einen Blumenstrauß. Foto: Patrick Blaes

Messdiener Markus Blaes, Sohn von Martina Blaes, überreicht der scheidenden Gisela Fischer einen Blumenstrauß. Foto: Patrick Blaes

In der DDR aufgewachsen | * 1939

Schwester Maria Franziska, die bis zur Auflösung des Auricher Konvents der Schwestern von der Heiligen Elisabeth am 31. Juli 2018 im Schwesternhaus am Georgswall lebte und arbeitete, war am 26. Januar 1939 in Wölbkendorf, Kreis Rostock, als Brigitte Paech zur Welt gekommen.

Schwester Maria Franziska, die bis zur Auflösung des Auricher Konvents der Schwestern von der Heiligen Elisabeth am 31. Juli 2018 im Schwesternhaus am Georgswall lebte und arbeitete, war am 26. Januar 1939 in Wölbkendorf, Kreis Rostock, als Brigitte Paech zur Welt gekommen.

In dem kleinen Ort mit 200 Einwohnern erlebte sie mit ihrer Schwester auf dem elterlichen Hof eine frohe Kindheit.

Der Ort gehörte zur acht Kilometer entfernten katholischen Gemeinde Malow. Hier wurde sie getauft, ging zur ersten heiligen Kommunion und wurde gefirmt. Nach dem Schulabschluss blieb sie auf dem elterlichen Hof.

Nachdem – und davon blieb kein Landwirt in der DDR verschont – Feld und Vieh an eine Landwirtschaftliche Produktions-Genossenschaft (LPG) hatten abgegeben werden müssen, bekam das Mädchen Brigitte Paech eine Stelle im Kindererholungsheim Rerik – eine Begegnung, die das ganze Leben der jungen Frau bestimmen sollte. Denn das Haus gehörte den Schwestern von der hl. Elisabeth. So kam Brigitte, die heutige Schwester Franziska, mit den Elisabethschwestern in Kontakt.

Nach dem Gottesdienst am 75. Geburtsttag von Sr. Franziskas richtete die Gemeinde für die Ordensfrau eine kleine Feier aus.

1961 trat sie ins Noviziat in Halle ein, wo sie eine Facharbeiterausbildung für Köchinnen machte. Sie kochte dann 30 Jahre für die Kinder in Leinfelde, bevor sie in den Konvent in Aurich wechselte. Auch hier lieferte Schwester Franziska Meistergewerke ihrer Kochkunst ab.

Schwester Franziska, die am 29. September 2013 ihre Goldene Profess feierte, war ein wichtiges Bindeglied in der Pfarreiengemeinschaft. Mit Pfarrer Johannes Ehrenbrink war die Schwester oft nach Neustadtgödens, Wittmund oder Wiesmoor unterwegs, um dort den Gottesdienst mitzufeiern.

Sie hatte ihren Blick auf die Armen gerichtet. Die Kinder in Litauen waren ihr besonders ans Herz gewachsen. Schwester Franziska strickte für sie in ihrer Freizeit Strümpfe, Mützen und Schals.

Sie blickte auch auf die Armen, die an die Tür des Schwesternhauses in Aurich klopften. Sie wusste, wie sie mit ihnen sprechen musste, und wusste vor allem zu helfen, indem sie Lebensmittel ausgab.

Im Frühjahr 2018 beschloss die Ordensleitung in Berlin nach einem Unfall der Auricher Oberin Schwester Magdalena, den Konvent ohne weitere Diskussion aus Fürsorgegründen zu schließen. Am 29. Juli 2018 verabschiedete die Pfarreiengemeinschaft die drei Schwestern Magdalena, Franziska und Claudia mit einer großen Feier. Am 31. Juli 2018 war der Konvent Geschichte.

Schwester Franziska wurde nach Berlin-Tempelhof in eine Ordenseinrichtung versetzt.

Seit 750 Jahren passiert am zweiten Donnerstag nach Pfingsten etwas Außergewöhnliches. An diesem Tag tragen die katholischen Gläubigen ihr Allerheiligstes auf die Straße. Sie feiern unter freiem Himmel das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, das „letzte Abendmahl“. Indem sie es außerhalb der Kirchenmauern tun, demonstrieren sie für ihren Glauben und seine Kernaussage, dass Christus bei jeder heiligen Messe in der Gestalt von Brot und Wein anwesend ist.

Das Fronleichnamsfest ist erstmals 1246 in Lüttich auf Grund einer Vision der Lütticher Nonne Juliana gefeiert worden. Fast 20 Jahre später, am 11. August 1264, führte Papst Urban IV. durch die Bulle „Transiturus“ das Fronleichnamsfest für die Weltkirche ein. Eine erste Prozession zog 1277 durch Köln. 1317 bestimmte Papst Johannes XXII. den Tag nach der Oktav des Pfingstfestes für das Fronleichnamsfest. Den Donnerstag als Festtermin sah er in Verbindung mit dem Gründonnerstag: mit der Einsetzung der Eucharistie durch Jesus Christus beim letzten Abendmahl; der Gründonnerstag in der Karwoche konnte ein stiller Feiertag bleiben, während Fronleichnam zum freudigen Anbetungstag wurde.

Nach der Messe wird die Hostie hoch erhoben zu den Altären unter freiem Himmel getragen. Sie befindet sich in einer Monstranz, einem Gefäß zum „Zeigen“ des Allerheiligsten. Nach den Fürbitten an den Altären erteilt der Priester seinen Segen.

Seit dem Konzil von Trient wird in der katholischen Kirche die Fronleichnamsprozession auch als Demonstration für den Glauben verstanden. Von Wallfahrten abgesehen, handelt es sich um die größte jährlich wiederkehrende Demonstration der Katholiken.

Es überrascht nicht, dass Fronleichnamsprozessionen in gottlosen Staatssystemen verboten sind. Ausgerechnet die Nazis wagten sich an ein Verbot zunächst nicht heran. Als am 17. Mai 1940 der Oberpräsident der Rheinprovinz die bevorstehenden Fronleichnamsprozessionen untersagte, hatte er einen anderen, triftigen Grund: Es herrschte Krieg, und wegen der Bombardierungsgefahr wurden sämtliche Umzüge untersagt.

Einen intensiven Zugang zu Fronleichnam eröffnet auch der folgende Text, der 2004 im Kevelaerer Blatt erschien:

An Fronleichnam setzen wir den Leib des Herrn aus, öffentlich, für alle sichtbar, in einer festlichen Prozession. Fronleichnam – die öffentliche Aussetzung des Leibes Christi.

Was tun wir da?

Man könnte sagen: Wir demonstrieren unseren Glauben ganz öffentlich; wir setzen uns und unseren Glauben der Öffentlichkeit aus. Das geschieht sicherlich auch. Aber dahinter steht zuerst eine ganz andere Aussetzung: Es ist Gott, der sich aussetzt. Gott setzt sich uns Menschen aus: Gott setzt sich uns aus in seinem Sohn, der Mensch geworden ist, in unsere Alltäglichkeit mit ihren Bedürfnissen, mit großen und kleinen Hoffnungen, mit unseren Leistungen und Fehlern. Er setzt sich am Kreuz der Sünde aus, die die Liebe nicht erträgt, die jedes Leben raubt. Gott setzt sich uns aus, indem er den Heiligen Geist sendet in unser Herz, in unser Innerstes; er ist uns näher, als wir uns selber nahe sind.

Ein solcher Gott, der sich aussetzt, der mit den Menschen ist und in den Menschen ist, der ist nicht selbstverständlich.

Viel lieber ist vielen ein weit entfernter Gott als das absolute Eine, das mit der Vielfalt, dem Werden und Vergehen unseres Lebens nichts zu tun hat, schon gar nicht mit unserer Schuld. Ein Gott der Zurückhaltung bewahrt, der sich nicht aussetzt.

Da wird es dann belächelt oder einfach übertrieben und komisch gefunden, dass Menschen hinter einer kleinen Scheibe Brot herlaufen, es besingen und verehren als Sakrament der Nähe Gottes. Man traut Gott solche Weltlichkeit, solche Alltäglichkeit nicht zu. Ein so sehr weltlicher Gott ist irgendwie peinlich; das geht zu nah, zu weit, ist zu direkt.

Vielleicht steht uns heute ein ferner Gott doch näher als ein Gott, der in unser Fleisch kommt, der hautnah wird, der sich in die inneren Angelegenheiten unserer Welt einmischt?

Multitalent in St. Ludgerus Aurich | * 1945 † 2016

Am Freitag, 4.11.2016, starb Johannes Funke nach einem bewegten Leben.

Am Freitag, 4.11.2016, starb Johannes Funke nach einem bewegten Leben.

Über dieses Leben hatte er im August 2015 – vor seinem 70. Geburtstag – berichtet. Damals war er seit über 40 Jahren Wahl-Auricher und Mitglied in St. Ludgerus gewesen.

Viele Gemeindemitglieder kannten Funkes Gesicht und Stimme aus dem Kirchenchor. Weitere Talente entfaltete er eher in der Stille.

Johannes wurde als achtes von zehn Kindern der Eheleute Angelika und Johann Funke im emsländischen Lorup geboren. Seine Welt war der elterliche Hof. „Er hat mich geprägt. Wir mussten früh helfen.“ Maschinen gab es kaum. „Fast alles wurde von Hand gemacht.“

Johannes versuchte sich im Interview vorzustellen, wie er seine Mutter zeichnen würde: „Mit Futterschürze und schweren Eimern an den Händen, unterwegs mit leicht schleifendem Gang.“ So schlurfte sie zu den Schweinetrögen.

Er konnte nicht begreifen, wie sie ihre Arbeit mit zehn Kindern, mit Kochen, Küche, Wäsche und Schweinen schaffte. Zudem gab es Pferde, Kühe, Schafe und Hühner. „Wir waren Selbstversorger.“

Die Mutter war fromm. Täglich ging sie in die Frühmesse. Der Vater ging nur sonntags. Das Kind nahm ihn als älteren Herrn wahr, der unter Asthma litt und die schwere Arbeit mit den Pferden längst nicht mehr schaffte.

Der Vater mästete Ferkel und züchtete Kartoffeln. „Ich ging mit Papa über die Felder und zog die kranken Pflanzen heraus.“

Bezugsperson für Johannes war Hedwig. Sie war im September 1945 mit dem ersten Flüchtlingstreck, der durch das Dorf gezogen war, auf den Hof gekommen.

„Mama hat sie aufgenommen. Hedwig war schon älter und hat mich erzogen. Ich war offenbar ein ganz ruhiges Kind.“

Gern saß er auf der Bank hinter’m wärmenden Stangenofen. Wenn ihm jemand sagte: „Jan, bliev sitten“, blieb er stundenlang sitzen, bis er gerufen wurde.

Johannes ging mit fünf Jahren zur Volksschule. Er war ein kränkliches Kind, litt oft unter Kiefern- und Stirnhöhlenvereiterungen und „logierte“ dann als kleiner Patient im Papenburger Krankenhaus. Früh ging er zur ersten Heiligen Kommunion und wurde Messdiener.

Wenn er bei Beerdigungen ministrierte, hatte er schulfrei. Er sah in den Dielen der Trauerhäuser die aufgebahrten Toten in ihren offenen Särgen, erlebte die Trauernden mit ihren verweinten Gesichtern und hörte in den Beerdigungsämtern von Strenge, Richterstuhl und ewiger Verdammnis.

Er verstand nicht, was das für ein Gott war, der sich für all das unsägliche Leid auch noch feiern ließ.

So ministrierte er in Messen, die einem Herrn dienten, den er nicht begriff. Er hatte niemanden, mit dem er über seine verwirrenden Erfahrungen sprechen konnte. „Die Leichen haben mich verfolgt.“ Nachts hatte er Angst, sie könnten zu ihm kommen.

„Mein Gottesbild wurde über diese Erlebnisse geprägt. Ich habe diesen Gott nicht lieben können.“

Ein Kaplan wendete das Blatt mit einem einzigen Satz. Er sagte: „Jesus ist nicht mit geballten Fäusten am Kreuz gestorben, sondern mit ausgebreiteten Armen.“

Johannes lernte den Glauben von einer ganz anderen Seite kennen – von der gütigen und barmherzigen. „Das hat mich unheimlich beschäftigt.“

Die Rituale, nach denen er zu beten und spätestens alle 14 Tage zu beichten hatte, blieben ihm nun erst recht fremd. „Ich musste beichten, auch wenn ich nichts zu beichten hatte.“ Das war nicht befreiend; es engte ihn ein.

Die zehn Funke-Geschwister und ihre Eltern bei der Silberhochzeit. Johannes ist der Dritte von rechts.

Die zehn Funke-Geschwister und ihre Eltern bei der Silberhochzeit. Johannes ist der Dritte von rechts.

Nach der Volksschulzeit besuchte er für anderthalb Jahre die landwirtschaftliche Berufsschule in Lorup; er wollte eine Ausbildung zum Landmaschinentechniker machen, erkrankte oft und saß ohne Ausbildung zu Hause.

Da besuchten zwei Franziskaner-Patres Lorup und zeigten einen Film über ihre Arbeit. Längst hatte Johannes über den Heiligen Franz einiges gelesen und konnte sich vorstellen, nach seinem Vorbild zu leben.

Mit 16 Jahren – 1961 – trat er ins Kloster Bardel ein, eine Niederlassung der Franziskaner in der Bauernschaft Bardel nahe Bad Bentheim. Ein halbes Jahr später wurde er eingekleidet.

Bardel war ein Missionskloster von der nordostbrasilianischen Franziskanerprovinz des Hl. Antonius. Der junge Laienbruder, jetzt nicht mehr Johannes Funke, sondern Antonius gerufen, wollte in die Mission nach Brasilien.

Als die Franziskaner in Mettingen in NRW ein Weiterbildungskolleg für Erwachsene eröffneten, die über den zweiten Bildungsweg die Reifeprüfung schaffen wollten, wechselte er dorthin mit dem Ziel, Priester zu werden. Er war einer der ersten Schüler.

1970 legte er seine Reifeprüfung ab und wollte in Brasilien Philosophie und Theologie studieren. Portugiesisch-Unterricht hatte er bereits bekommen. Doch wieder wurde er krank. Eine Trigeminusneuralgie mit heftigsten Schmerzen im Gesicht brachte ihn in eine neurologische Klinik.

Hier fand er Gesprächspartner und wurde mit einer harten „Diagnose“ konfrontiert: Mitursächlich für seine Krankheit seien seine Lebenserfahrung und seine Lebensplanung. Die dringende Empfehlung, ausgesprochen in Gegenwart der Ordensleitung: erst einmal raus aus dem viel zu früh begonnenen Klosterleben und mitten hinein in ein selbstbestimmtes Eigen-Leben.

Johannes spürte, was er verlieren würde. Die Kloster-Brüder bedeuteten ihm viel.

Die immer schwer mit Arbeit belasteten Eltern hatten ihm kaum Wärme und körperliche Nähe geben können. Die Franziskaner hingegen hatten sich an Heiligabend umarmt und auf diese schlichte Art gesagt: „Wir haben dich gern.“ Als Johannes das zum ersten Mal erlebt hatte, „bin ich rausgegangen und habe geheult.“

Wieder hatte er das Bild seiner Mutter vor Augen: die Frau mit den schweren Eimern an den Händen. So konnte man niemanden umarmen.

Johannes fühlte sich ausgebrannt und orientierungslos. Er fügte sich widerwillig und sattelte um auf ein Pädagogik-Studium in Osnabrück. Sein Hauptfach: Religion.

Schnell engagierte er sich für andere, wirkte im AStA mit und war über mehrere Jahre Vorsitzender der Katholischen Studentengemeinde. Er fand das Leben mit einem Mal schön.

Bei einer Romreise stand er im Kolosseum neben einer jungen Frau aus seiner Gruppe. Seite an Seite schauten sie hinunter in das architektonische Meisterwerk.

Als es zu regnen begann, legte er ihr behutsam seine Jacke um. Die Frau hieß Elisabeth Koopmann. Sie wurde die Frau seines Lebens. Die beiden verlobten sich 1972. 1973 heirateten sie.

Johannes und Elisabeth Jahrzehnte nach dem ersten gemeinsamen Regen wieder im Kolosseum.

Johannes und Elisabeth Jahrzehnte nach dem ersten gemeinsamen Regen wieder im Kolosseum.

Auch beruflich fasste er Fuß. Die Arbeit mit Kindern lag ihm. Es war die Zeit der Bildungsreformer. Sie forderten Gesamtschulen. Kinder unterschiedlichster Bildungsschichten sollten miteinander lernen. „Dieser Schultyp hat mich sehr interessiert, ich hatte mich während des Studiums intensiv mit der Thematik befasst, aber ich war skeptisch.“

Er erfuhr, dass der niedersächsische Kultusminister 1970 eine „Integrierte Gesamtschule Aurich-West“ (IGS) genehmigt und der Unterricht 1972 begonnen hatte. 1973 fuhr Funke von Osnabrück nach Aurich, bewarb sich mit den Fächern Religion und Biologie auf eine Lehrerstelle an der IGS und bekam sie.

Er arbeitete in der Rahmenrichtlinienkommission des Kultusministeriums in Hannover mit, die dem neuen Schulsystem inhaltliche Kraft verpassen sollte, und tauchte immer tiefer in die Materie ein.

Johannes wollte eigentlich nur zwei Jahre in Aurich bleiben, bis er, der IGS-Skeptiker, sich bewiesen hätte, dass die Gesamtschule ein Irrweg war.

Er belehrte sich eines Besseren und freute sich an dem angenehmen Lernklima, an den „Hausarbeiten“, die Schüler hier ungestört leisten konnten, und an der Hilfe, die die Mädchen und Jungen sich gegenseitig zukommen ließen.

„Es gab wunderbare Momente!“ Er erinnert sich an einen Schüler, der unter einer Lese- und Rechtschreibstörung litt. In einem Gymnasium hätte er nie die Chance gehabt, „Karriere“ zu machen. Dabei brillierte er in naturwissenschaftlichen Fächern und holte die Punkte, die er in anderen Fächern nicht schaffen konnte. Heute arbeitet er in einem akademischen Beruf. Johannes kannte viele solcher Erfolgsgeschichten.

Mit den Jahren hatten Johannes und Elisabeth Kinder nicht nur in IGS und Gesundheitsamt, sondern auch in der eigenen Familie. 1978 kam Christian zur Welt, 1980 Florian und 1985 Sebastian.

Elisabeth und Johannes 2015 in ihrem Garten an der Tilsiter Straße in Aurich.

Elisabeth und Johannes 2015 in ihrem Garten an der Tilsiter Straße in Aurich.

Das band sie noch stärker an die St.-Ludgerus-Gemeinde. Kontakt hatten Johannes und Elisabeth früh über einen Schwippschwager geknüpft: den Pastor und Religionspädagogen Heinrich Munk, der mit seinen Amtsbrüdern Hubert Heinelt, Norbert Krümel und Peter Jonen für Aurich, Esens, Oldersum und Spiekeroog den „Konvent Ostfriesland“ im heutigen Schwesternhaus ausgerufen hatte.

1974 gründete Johannes Funke, der schon immer musiziert hatte, die Kinderschola (dabei kam ihm die Sangeskunst zu Gute, die er und Elisabeth im Kirchenchor entfalteten).

Die Kinder trafen sich an jedem Montagnachmittag in dem – heute längst abgerissenen gelben – Bau neben der Kirche. Im Winter bibberten die Stimmen. Es war eiskalt. Im Haus gab es keine Heizung.

Über Jahre gab Johannes für die Schola auf seinem Keyboard den Frontmann und anschließend den Chauffeur, wenn Kinder nicht nach Hause kamen.

Sie freuten sich an gemeinsamen Festen, Ausflügen und an den selbst gesungenen Krippenfeiern an Heiligabend made by Johannes.

Johannes bei einem Kindertreff ca. 1990 mit Gemeindereferentin Marlies Prütz.

Johannes bei einem Kindertreff ca. 1990 mit Gemeindereferentin Marlies Prütz.

Die roten Mappen mit „jungem“ Liedgut, die noch heute bei besonderen Gottesdiensten in den Kirchenbänken zum Mitsingen ermuntern, gehen auf diese Schola-Zeit zurück. Johannes hat sie angelegt und immer mal wieder um neue Melodien bereichert (nach über 30 Jahren gab er die Leitung der Schola 2007 an ein junges Team ab).

Er begleitete zeitweise die Jugendband der Gemeinde; und er studierte mit den Kindern der Kinderschola und Schülern verschiedener Schulen vielbeachtete Musicals ein.

Musicalaufführung 2005: „Die Engel“.

Musicalaufführung 2005: „Die Engel“.

Musicalaufführung 2009: „Longing for Paradise“.

Musicalaufführung 2009: „Longing for Paradise“.

Die Arbeit wurde zum Grundstein für die „Familie Gassenhauer“, eine Theaterprojektgruppe unter Leitung von Isburga Dietrich und Dr. Elke Warmuth für Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf in der sozialen und emotionalen Entwicklung.

Für solche Stücke schlüpfte er gern selbst auf der Bühne in eine Rolle und begeisterte noch 2015 im geringelten Ganzkörperbadeanzug einige Hundertschaften an Publikum mit ebenso sparsamer wie köstlicher Komik.

Ab 1974 – mit Ausnahme einer einzigen Periode – arbeitete Johannes bis zur Wahl 2014 im Kirchenvorstand und verantwortete im Bauausschuss u.a. Vorhaben wie das neue Pfarrhaus und das Bonihaus mit. Die Vorgänger-Gebäude waren regelrecht abgängig gewesen, besonders das gelbe Haus ohne Heizung.

Für die Neubauten entwickelte Johannes ganz eigene Vorstellungen: Er hatte gesehen, dass viele Gläubige nach den Gottesdiensten gern auf dem Kirchhof verweilten, plauderten – und bei Regen das Weite suchten. Darum wollte er das neue Gemeindehaus direkt an die Kirche anbinden.

Dann hätten die Gläubigen trockenen Fußes mit dem Schlusssegen zur Kaffeetafel wechseln können (und die Kinderkirche hätte es heute nicht weit).

Johannes baute sogar ein Modell, doch der Denkmalschutz und die Baumuster in den entscheidenden Köpfen hatten die höhere Zugkraft.

Johannes gab für die Seniorengemeinschaft Lange-Aktiv-Bleiben Computerkurse.

Johannes gab für die Seniorengemeinschaft Lange-Aktiv-Bleiben Computerkurse.

Auch in anderen Bereichen ließen Elisabeth und Johannes sich einspannen. Über Pfarrer Hubert Heinelt kamen sie in Kontakt mit den Anonymen Alkoholikern und mit psychisch kranken Menschen, die Hilfe brauchten, um ihr Leben zu meistern.

Als Beauftragter des Sozialamtes übernahm Johannes Verantwortung für fremde Menschen, kümmerte sich um Finanzen, Versicherungen und einen Neubau für eine Familie, die in einer baufälligen Oberwohnung hauste; schon damals packten weitere Gemeindemitglieder tatkräftig an.

Johannes übernahm Vormundschaften für Kinder, sicherte ihr Wohl und schenkte ihnen zwei weit offene Ohren für Gespräche und zwei beherzt zudrückende Arme für die Wärme.

Als eine Frau mit drei Kindern keine Bleibe fand, nahmen Elisabeth und Johannes sie für zwei Jahre im eigenen Haus auf.

Ein Kapitel für sich waren seine Verbindungen nach Polen. 1982 – Johannes war Fachberater für katholischen Religionsunterricht und viel in Ostfriesland unterwegs – erfuhr er von einer Initiative des Schulvereins Rhauderfehn: Sie brachte Hilfstransporte in den Osten auf den Weg. Fortan fuhr er streckenweise selbst den Laster, den Willi Ihnen zur Verfügung gestellt hatte, und machte nur gute Erfahrungen, während Elisabeth – damals noch ohne Handy – mit angespannten Nerven auf ein Lebenszeichen ihres Gatten wartete.

Die miserabel ausgebauten Pisten in Polen provozierten immer wieder Pannen. Einmal wurde der Transport von einem Polizisten angehalten. Er ließ sich die Papiere von Johannes zeigen und sagte dann: „Herr Funke, ein Auge ist krank.“

Bald war die Birne im Scheinwerfer ausgetauscht. Der Transport konnte weitergehen. Oft waren bei den Pannen Polen als Helfer zur Stelle. Sie wollten als Dankeschön kein Geld, allenfalls ein Pfund Kaffee. Bis 1990 fuhr Johannes zweimal im Jahr die Tour.

Opa und Enkeltochter auf dem Chiemsee.

Opa und Enkeltochter auf dem Chiemsee.

1998 führte er einen Schüleraustausch mit einer polnischen Schule weiter, den ein Kollege begonnen hatte. Es ging ins polnische Starachowice, in die Woiwodschaft Heiligkreuz. Sie übernachteten eine Woche bei Schülereltern und besuchten dann eine Woche z.B. die Hohe Tatra.

Johannes zeigte den Schülern immer eines der Vernichtungslager. Wer sie selbst sehe, begreife unmittelbar, was Auschwitz bedeute. Immer kehrten die Jugendlichen gereifter nach Hause zurück. 2008 machte Johannes seinen letzten Austausch. 2009 ging er in Pension.

Ab 2012 arbeitete er im Litauenausschuss mit. Mehrfach ist er die Mammuttour ins 1500 Kilometer entfernte Kaunas gefahren. Ab 2013 war er Mitglied bei den Maltesern, die im Litauenausschuss besonders engagiert sind.

Er selbst wollte noch etwas Bewegendes lernen. 2010 (und 2012) machte er sich vom Scheitelpunkt der Pyrenäen aus per Pedes allein auf den Weg nach Santiago de Compostela und übernahm sich am ersten Tag mit einer viel zu langen Etappe.

Das Schmerzpillen-Geschenk eines Italieners bewahrte ihn vor einem vorzeitigen Abbruch seiner Pilgerreise.

Johannes erfuhr in der folgenden Zeit das Gefühl absoluter Freiheit. Es gab nichts anderes zu tun als im eigenen Rhythmus zu laufen. Da war keine Verpflichtung, keine Erwartung, kein Stress, kein Telefon. Das Denken verlor die Oberhand.

Er glitt in einen Zustand, den er selbst bei den Meditationen im Kloster Bardel nicht erfahren hatte. „Das war reines Dasein.“ Er machte sich keine Sorgen, wo er essen oder schlafen könnte oder was der nächste Tag bringen würde.

Das Evangelium von den Vögeln des Himmels, die nicht säen und nicht ernten und doch satt werden, erfuhr er am eigenen Leib.

„Ich fühlte tiefe Dankbarkeit. All das Schöne um mich her war erschaffen. Und ich dachte: ‚Das ist alles für dich gemacht.‘ So verbunden fühlte ich mich.“

Alles schien gut, da erhielt er Ende April 2013 eine Diagnose, eröffnet von einem Arzt im Staccato: „Sie haben Prostatakrebs. Inoperabel. Metastasen in den Knochen. Auch im angrenzenden Gewebe.“ Und dann der Hammer. „Ich kann Ihnen keine Hoffnung machen.“

Am Sonntag danach traf er auf dem Kirchhof einen Bekannten, der eine ähnliche Diagnose erhalten hatte: Krebs. Inoperabel. Keine Hoffnung. Sie lagen sich in den Armen. Es war nichts zu sagen. Sie wussten um ihre Gefühle.

Johannes bat „den Herrgott, er möge mir noch zwei Jahre geben.“ Es wurden über dreieinhalb Jahre. Johannes sagte einmal: „Ich genieße alles viel intensiver als früher.“

Onkologische Medikation und Körper-Werte ließen ihn in Habachtstellung sein; gleichwohl empfand er jeden Tag als ein Geschenk. Die kleinen und großen Ärgernisse des Alltags hatten ihre Rolle eingebüßt. Sie hatten in einem Leben, das im April 2013 für die nahe Zukunft totgesagt worden war, keinen Sinn.

Ein bisschen war es wie auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Johannes lief ganz im eigenen Rhythmus. Die Geschenke zählten: die Verbundenheit mit Gott und der Welt, in der er seinen Platz gefunden hatte, seine Familie, Elisabeth, die Kinder und die Kindeskinder, oder auch der Litauenabend, den er ganz hingegeben an den Moment mit seiner Quetschkommode für alle in einen Freundschaftsabend verwandelte.

Dann genoss er dankbar den Augenblick.

Wie die Vögel im Himmel.

Text und Fotos (2): Delia Evers; übrige Fotos: Privatarchiv Funke

Diese Seite verwendet Cookies. Mit der Weiternutzung der Seite, stimmst du die Verwendung von Cookies zu.

Alle Cookies akzeptierenAblehnenEinstellungenWir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.

Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.

Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.

Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.

Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.

Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.

Diese Cookies sammeln Informationen, die uns - teilweise zusammengefasst - dabei helfen zu verstehen, wie unsere Webseite genutzt wird und wie effektiv unsere Marketing-Maßnahmen sind. Auch können wir mit den Erkenntnissen aus diesen Cookies unsere Anwendungen anpassen, um Ihre Nutzererfahrung auf unserer Webseite zu verbessern.

Wenn Sie nicht wollen, dass wir Ihren Besuch auf unserer Seite verfolgen können Sie dies hier in Ihrem Browser blockieren:

Wir nutzen auch verschiedene externe Dienste wie Google Webfonts, Google Maps und externe Videoanbieter. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.

Google Webfont Einstellungen:

Google Maps Einstellungen:

Google reCaptcha Einstellungen:

Vimeo und YouTube Einstellungen:

Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.

Datenschutz